Die Tagen vergehen so schnell in letzter Zeit, dass ich nicht mitbekomme, welchen Tag wir haben oder wie lange ich schon auf Station bin.

Die Depression hat mich wieder voll im Griff, ich bin eigentlich nur am schlafen und im Bett liegen. Einerseits weiß ich, dass das nicht gut ist. Andererseits habe ich noch keinen Therapieplan, kann de facto also noch keine Therapien machen. Das bringt mich natürlich in eine Zwickmühle. Ich kann nur hoffen, das der Plan so schnell wie möglich fertig ist und ich nicht weiterhin warten muss.

Mir fällt das Denken und Reden schwer…die Konzentration ist auch nicht so gut, geschweige denn die innere Ruhe. Ich kann noch nicht sagen ob es mir besser geht oder ob das psychotische besser geworden ist. Ich bin immer noch in meinem Kopf gefangen.

Das Wochenende werde ich hoffentlich Besuch bekommen. Raus darf ich nicht alleine und Ausgang nach hause habe ich auch keinen. Aber irgendwie wird das schon.

I – Woche 1 – Psychiatrie

Ich konnte nicht schlafen. Ständig wachte ich auf, um dann zu sehen das es noch viele lange Stunden sind, bis ich aufstehen muss. Dennoch schaffte ich es, die Zeit durch zu stehen, ohne in Angst zu verfallen. Um sieben Uhr klingelte dann mein Wecker, der mir eindringlich deutlich machte, das es nun an der Zeit ist. Schnell verrichtete ich meine übrig gebliebenen Arbeiten, zog mich an, fütterte meine Mädels und dann war es soweit. Noch einmal atmete ich tief aus. Laura, meiner Schwester, hinterließ ich meine Schlüssel.

Aufgeregt lief ich zur Bahn, die mich zum Krankenhaus führen sollte. Angekommen, ging ich zuerst in die PIA,wo eine Schwester auf mich wartete. Sie gab mir den Einweisungsschein und wünschte mir alles Gute. Damit ging es dann auf Station. Der Abwechslung halber auf eine mir unbekannte, die zweite offene Station des Hauses. Ich mußte noch in die Anmeldung und meine Personalien bestätigen und aufnehmen lassen. Dann hieß es erstmal – warten.

Etliche Untersuchungen später sollte ich noch kurz zur Visite gehen. Mir wurden nur die üblichen Fragen gestellt und der Oberarzt, der mich von der geschlossenen und andren offenen Station kannte, stellte mich dem Kollegium vor.

Danach hätte ich zur Blutabnahme gemusst. Das war ein Kampf. Die Schwester weigerte sich erst, das Blut an meinen verletzten und vernarbten Armen zu stauen. Also verband sie erst alles um dann zu merken, dass sie die Vene nicht traf. Sie war mir irgendwie böse und meinte schnippisch: „Sie haben wohl gestern schon selbst Blut abgenommen.“ Was soll man dazu sagen.

Den Rest des Tages schlief ich in meinem Zimmer. Meine Mitpatientin ist ca. 45 Jahre alt, recht ruhig und lässt mich weitesgehend in Ruhe. Aber ich habe das Gefühl, das sie mich nicht mag.

Nachmittags hatte ich dann noch das Aufnahmegespräch mit der Ärztin. Sie hatte damals schon die Aufnahme auf der Station 82 getan. Ich erinnerte mich das sie damals ziemlich unfreundlich war. Das Gespräch heute ging allerdings. An den Medikamenten änderte sie nichts. Danach versuchte auch sie, mir Blut abzunehmen. Fünf Einstichlöcher später und mithilfe eines Femulanten schaffte sie es dann, das benötigte Blut zu ziehen.

Der restliche Nachmittag wird recht ruhig werden. Später kommt noch André vorbei. Ansonsten werde ich versuchen mich auszuruhen.

Vorbereitungen

Morgen heißt es wieder Krankenhaus Friedrichstadt, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Guten Tag. Wie geht es Ihnen. Wie fühlen Sie sich. Was machen die Stimmen. Sehen Sie noch Schatten.

Ich habe insgesamt schon vier Klinik-Tagebücher. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie war es Pflicht, Tagebuch zu schreiben. Abends wurde geschrieben und danach musste man das Tagebuch abgeben. Am nächsten Tag wurde der Eintrag dann vom betreuenden Psychologen gelesen und beantwortet. Was anfangs gewöhnungsbedürftig war, war bald Bestandteil des Alltags in der Klinik. Die Antworten waren Teil der Behandlung und ich fand sie meistens hilfreich.

Auch wenn ich nun keine Antworten mehr bekomme, ist Tagebuch schreiben in der Klinik zu einem Ritual geworden. Bei diesem Aufenthalt werde ich Tagebuch Nummer fünf von insgesamt drei Aufenthalten anfangen.

Was in der Klinik noch für mich essentiell ist – Musik. Ob man seine Ruhe vor Mitpatienten braucht, Ablenkung sucht oder einfach die Langeweile vertreiben möchte. Musik hat mir in der Klinik immer die Möglichkeit gegeben für kurze Zeit aus der Situation zu fliehen. Bei meiner Mitpatientin H. habe ich es genutzt, um ihr ständiges Gerede nicht mehr hören zu müssen…nicht gerade die feine, englische Art, aber reiner Selbstschutz vor Triggering.

Ansonsten werden heute die restlichen Sachen wie Klamotten, Handtücher und Pflegeprodukte gepackt.

Ich bin wirklich aufgeregt vor dem erneuten Aufenthalt. Andererseits merke ich wieder, dass es so nicht weiter geht. Das es immer schlimmer wird. Ich liege tagsüber wieder die meiste Zeit im Bett und werde durch Geräusche und Stimmen abgelenkt. Vor allem die Ängste sind wieder schlimm. Aber deswegen gehe ich ja wieder zurück. Weil es so vorerst das Beste ist. Und wahrscheinlich der einzige Weg, die Medikamention und die Restsymptome schnellstmöglich zu behandeln.

Nachtwach

Der Mond ist meine Sonne

Die Nacht ist mein Tag

Ich weiß ich bin – ein Gefangener meiner selbst

Nach Ignis Fatuu „Wolfszeit“

Ich liege, wie so oft in letzter Zeit, wach. Meine Augen öffnen und schließen sich. Ich seufze. Dann drehe ich mich auf die Seite. Es wird unbequem. Ich drehe mich wieder zurück.

So geht das Nacht für Nacht. Kaum bin ich eingeschlafen, wache ich schon wieder auf. Kaum ist ein Alptraum zu Ende beginnt der nächste. Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende.

Und auch mit meinen Kräften. Denn wenn man tagelang, wochenlang kaum oder schlecht schläft leiden Körper und Seele. Es ist ein Teufelskreis. Man kann nicht schlafen, weil man psychotisch ist und wird psychotisch weil man kaum schläft. Verrückte Welt.

Heimatstimmung

Um sechs Uhr sind wir, das heißt ich und meine Schwester Laura, aufgestanden um unseren Zug Richtung Hof zu schaffen. Ich war, wie meistens, ziemlich aufgeregt, dass wir den Zug nicht schaffen könnten. Zum Glück ist Laura in diesem Punkt sehr viel ruhiger als ich es bin, weswegen wir den Zug zwar schafften, aber keine übermäßige Zeit des Wartens verschwendet haben. Auch das Fahren im Zug fällt mir nicht leicht, weil ich ständiger Angst ausgesetzt bin. Ich habe Angst, dass mein Studententicket nicht gilt und ich schwarz fahre, das ich es vergessen habe, das ich einfach von dem Kontrolleur vor die Tür gesetzt werde und Strafe bezahlen muss. Zum Glück ist mir das noch nie passiert. Und es wird mir wahrscheinlich auch nie geschehen, da ich immer ein Ticket kaufe oder mich zumindest versichere, dass mein Studentenausweis dabei ist. Rational gesehen ist sowas immer einfach. Und es ist an sich auch keine „große“ oder schlimme, bedrohliche Angst. Aber es ist Angst, sie ist da, sie schränkt mich ein und verunsichert mich enorm. Auch wenn ich, wenn ich außerhalb der Situation bin, rational darauf blicken und sagen kann: „Mhm, eigentlich kann dir nichts passieren. Du hast immer ein Ticket, du bist außerdem nicht allein, es ist alles in Ordnung.“ Es ist so viel einfacher, das im Nachhinein zu sagen. Nur sieht die Realität anders aus.

Dennoch habe ich es heute wieder geschafft, Zug zu fahren. Ich war sogar so entspannt (oder auch so müde) das ich im Zug schlafen konnte, was sonst unmöglich für mich ist.

Zu Hause angekommen, abgeholt von meinem Vater in Glauchau, wo ich einst zur Schule gegangen bin, wurde ich prompt von meinem Liebling Yogi, unserer Katze begrüßt. Sie war in Folgschaft eines liebestollen Katers, der ihr Avancen gemacht hat.

Es ging mir heute nicht allzu gut, aber dennoch bedeutend besser als die letzten Tage. Ich konnte mich sogar aufraffen, einen Spaziergang mit einem ehemaligen Klassenkameraden und guten Freund zu unternehmen. An dieser Stelle noch einmal danke dafür. Wir redeten, während wir unsere Heimat, den Mülsengrund, der eine so vertraute Schönheit inne hat, betrachten konnten. Mir tat es wirklich gut. Das wandern gehört mittlerweile auch zu einem meiner Hobbys. Vor allem, wenn man nicht alleine, sondern mit Freunden und Bekannten unterwegs ist, ist es schön. Und es befreit. Es befreit den Kopf von zu vielen negativen Gedanken, lenkt den Blick aufs Positive und man kann dabei ein wenig mit sich selbst ins Reine kommen.

Man weiß nicht, was man an der Heimat hat, bis man in die Ferne kommt.

…sagt ein deutsches Sprichwort. Und so ist es auch. Das habe ich erst durch meinen Umzug nach Dresden erfahren dürfen.

Skizze

Wahnsinn!

Wahnsinn – welch ein passender Beitragsname an dieser Stelle 😉 Ein bisschen Humor darf schließlich auch manchmal nicht fehlen.

Denn heute, an dieser Stelle, möchte ich einmal kurz etwas los werden, was ich mir ansonsten, heimlich still und leise, fast jeden Tag denke. Immer, wenn ich weltkehrt öffne und ein oder zwei liebe Kommentare lese, mein Postfach abrufe und eine Mail lese, die mich ermuntert, weiter zu schreiben. Die mir zeigt, dass das Ganze einen Sinn hat. Das ich nicht umsonst sehr viel Zeit hier hinein investiere.

An dieser Stelle: ein Dankeschön. An erster Stelle für Löwenherz, meine Mutter. An meine Verwandten, die mitlesen und lieb kommentieren, meine Tante und meinen Onkel. An meine Geschwister. Die in ganz besonderer Art und Weise ihre Fäden im Hintergrund spinnen. An meinen Freund und meine Schwiegereltern. Und an alle anderen, Freunde, ehemalige Mitpatienten, alte Bekannte.

Danke.

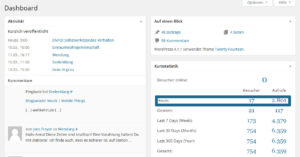

Ich war heute komplett baff und dachte: WAHNSINN! Als ich das hier sah:

Meine Güte! So viele Seitenaufrufe! Ich bin aus allen Wolken gefallen.

Mein kleiner Blog ist erst wenige Monate alt und zählt schon beinahe 50 Beiträge, über die ich sehr stolz bin. Wenn ich unterwegs bin und Straßenbahn oder Zug fahre, lese ich alte Beiträge gerne noch einmal durch. Einfach, weil es so schön ist, darüber zu lesen, was alles schon geschehen ist. Weil es mir so ungeheuer viel Kraft gibt. Weil ich merke, dass ich etwas wert bin. Das sich andere über mich und mein Schicksal informieren, sich dafür interessieren.

Dafür danke ich euch allen.

[INFO] Selbstverletzendes Verhalten

Es kursieren eine Menge Informationen im Netz über das Thema des selbstverletzenden Verhaltens. Oftmals sind diese Infos aber auf Homepages junger Frauen zu finden, die die Texte einfach kopiert haben. Somit haben sich eine Menge Fehler und Vorurteile eingeschlichen, welche sich hartnäckig halten. Um mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, schreibe auch ich einen Beitrag über ein Thema, welches mich seit knapp fünf oder sechs Jahren beschäftigt.

„[INFO] Selbstverletzendes Verhalten“ weiterlesen

Einraumwohngemeinschaft

Ich habe meine beiden neuen Mitbewohner noch gar nicht vorgestellt. Schande über mich. Dabei teilen wir uns die Einraumwohnung schon seit zwei oder drei Wochen. Wir drei Mädels verstehen uns super, würde ich sagen. Auch auf 26m² kann eine WG funktionieren.

Beatrice

Der Name stammt aus Hermann Hesses Werk „Demian“. Dort ist sie die Verehrte von Emil Sinclair, dem Protagonisten.

Bea hat definitiv die Hosen an. Sie ist immer die Erste, die sich das Futter aus dem Napf nimmt, die Erste, die im Ausgang neue Dinge erkundet und beklettert…Beatrice ist sehr mutig und verwegen, knabbert auch mal an meinem Finger oder an meinen Dreadlocks. Sie war auch diejenige, die die Wohnung richtig unsicher gemacht hat. Und diejenige, die mein Telefonkabel durchgenagt hat. So schnell kann es gehen! Aber ich nehme es ihr nicht übel, ich habe einfach nicht aufgepasst. Aber das Ganze hätte dumm ausgehen können.

Hermine

Hermine ist ebenso die Geliebte eines Protagonisten aus einem Hesse Werk, nämlich im „Steppenwolf“. Da das mein zweitliebstes Buch nach Demian ist, musste ich ihr diesen Namen einfach geben.

Herminchen ist eher schüchtern und zurückhaltend, hat sie jedoch Vertrauen gefasst, ist sie beinahe ebenso frech wie ihre Freundin Bea. Sie ist ein Albino, weswegen sie nicht allzu gut sieht. Für sie ist es typisch, erst den Raum, in dem sie sich befindet, zu scannen, indem sie sich sanft hin- und herwiegt und alles genau mustert. Sie ist zahmer als die wilde Beatrice und verharrt auch manchmal nur ruhig auf meiner Schulter.

Auch wenn die beiden ihre „wilden fünf Minuten“ gerne mal an meinem Hab und Gut auslassen, wenn ich nicht gut genug aufpasse, sind mir die beiden innerhalb der wenigen Wochen, in denen wir uns unsere Wohnung teilen richtig ans Herz gewachsen.

Wendung

Es war ja fast zu befürchten, dass es so nicht weitergehen kann. Spätestens ab dem Punkt, an dem die Medikamente ins schier Unendliche steigen und sich dennoch alles eher verschlechtert als verbessert, müsste man wissen, das das herkömmliche Warten nicht ausreicht. Ich hatte heute wieder einen Termin in der PIA. Bei der Psychologin war ich nur kurz, da ich mich nicht konzentrieren konnte. Somit war ein Arbeiten mit ihr sinnlos, wenn ich nach jedem zweiten Satz frage: Wie bitte? Wie war das? Ich habe das nicht verstanden? Sie meinte auch, dass ich mich nicht quälen und zwanghaft Arbeiten muss. Das bringt mich nämlich nicht weiter. So habe ich anschließend noch einen Arzttermin bekommen. Dieser war genauso aufschlussreich, zeigte mir jedoch auf, dass es wirklich nicht so weiter gehen kann. Die eigentliche Ärztin der PIA ist derzeit im Urlaub, sodass es eine Vertretung gab. Den Oberarzt, der sie vertrat, kannte ich aus der Visite der Tagesklinik, hatte ihn also zwei-, dreimal gesehen. Er kannte mich also ein wenig, wenn auch nicht besonders gut. Wir vereinbarten, dass ich nächste Woche Mittwoch wieder stationär gehe. Dann wird wohl auch die Medikamention nochmals umgestellt, denn so, wie sie derzeit ist, ist sie einfach nicht optimal. Es sind ja immer noch Restsymptome da, wie zum Beispiel die Ich-Störungen und die Gedankeneingebung. Dies zeigt sich meistens, wenn ich draußen unterwegs bin. Dann habe ich das Gefühl, als springt mein Kopf in tausend kleine Teile, weil viel zu viele Gedanken der anderen Menschen um mich herum auf mich einprasseln. Es ist so anstrengend, alles, was die Anderen denken, auch denken zu müssen. Und die Blicke. Ich hasse die Blicke, die auf mir haften, die mich kritisieren, ablehnen.

Ich bin natürlich auch nicht wirklich glücklich über diese Lösung. Aber welche Alternative bleibt mir? Ich könnte ja die Therapien der PIA, wie die Physio oder die Ergo nutzen, aber ich schaffe es einfach nicht. Und die wöchentlichen Termine reichen mir bei aller Liebe auch nicht aus. Vor allem, wenn es so anstrengend ist, überhaupt dem Gespräch zu folgen. Es ist ja auch nicht die Aufgabe der Psychologin, dass sie meine psychotischen Symptome abfängt. Das ist eigentlich der Job der Neuroleptika, sprich der Medikamente. Aber wenn diese nicht wirken, ist ein psychotherapeutisches Arbeiten sinnlos. Das ist für mich anfangs schwer zu verstehen gewesen – das die Psychologen mir in diesem Sinne „nicht helfen können“. Aber mittlerweile sehe ich ein, dass ich erstmal von den psychotischen Symptomen soweit abgeschirmt sein muss, dass psychotherapeutische Verfahren wie Genusstraining und ähnliches greifen können.

Zumindest habe ich soweit die depressiven Symptome im Griff. Wobei die ja immer das kleinere Übel waren. Dennoch schleichen sich Versagensgefühle, Pessimismus und Suizidgedanken immer und immer wieder ein. Vor allem, wenn die psychotischen Gedanken sehr stark sind. Denn von „Alle hassen mich“ und „Wenn ich nicht mehr wäre, hätte ich diese Probleme nicht mehr“ ist es nur ein Katzensprung.

Ich kann nur hoffen, dass diese Entscheidung die richtige war. Aber sei’s drum. Lieber jetzt nochmal stationär in Therapie, als während der Ausbildung. Jetzt habe ich schließlich nichts zu verlieren.