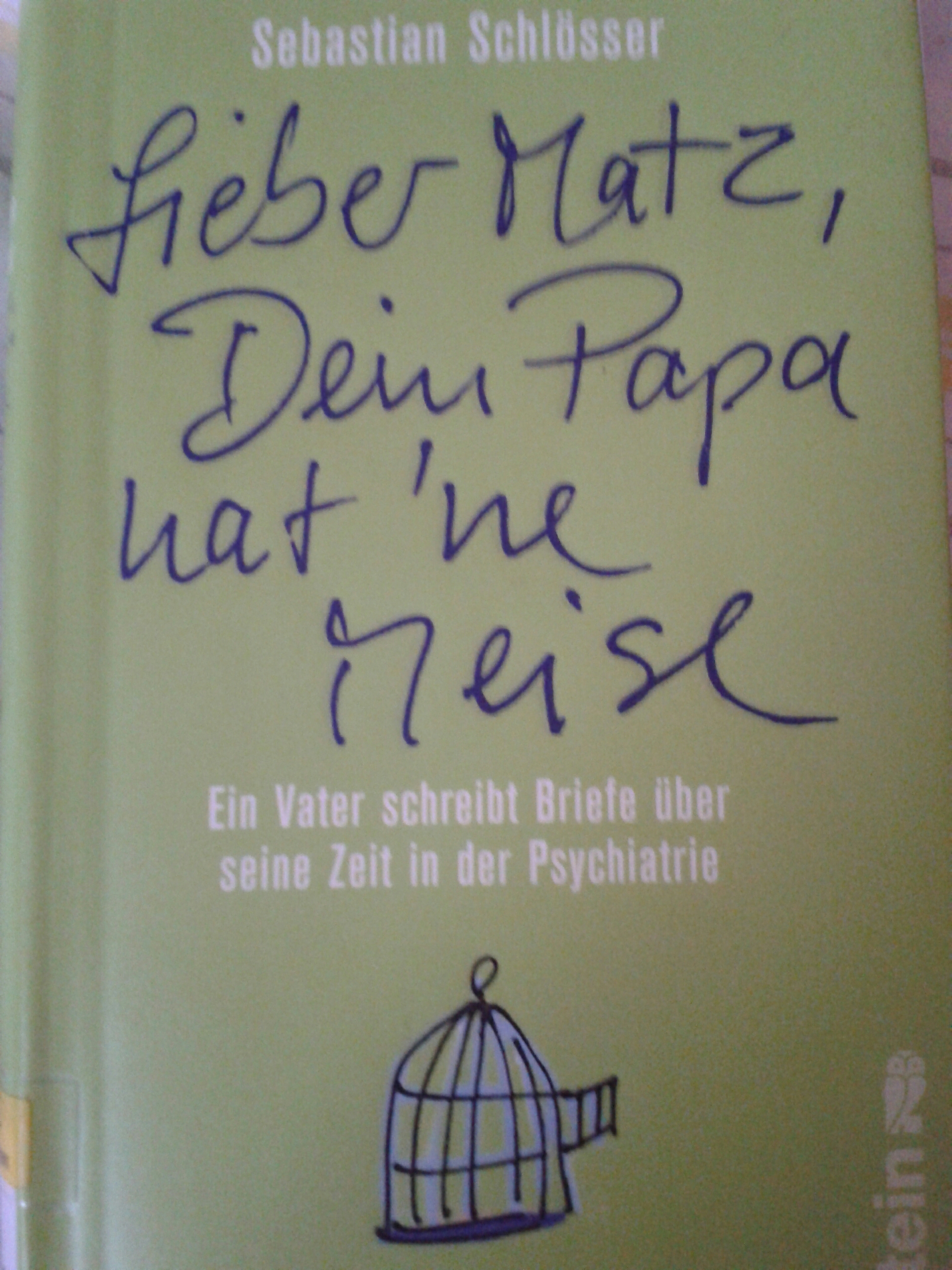

Briefe, die berühren. Was als Geschichte über die Arbeit am Theater beginnt, die Schlösser seinem Sohn erklärt, wird nach und nach ein Bericht, wie es zur bipolaren Psychose kam. Welche Unsinnigkeiten er während der Manie ausgeführt hat, wie er in verschiedenen Krankenhäusern war, all das berichtet er liebevoll seinem Sohn Matz. Dabei nennt er seine Krankheit „Meise“, die Psychiatrie „Wolkenkuckucksheim“ und die Psychopharmaka „Meisensmarties“.

Ein weiterer Fund in der Bibliothek. Ein sehr gelungener Bericht über die bipolare Störung und wie schwierig es ist, über begangene Fehler zu stehen.

II – Woche 2 – Psychiatrie

Die Tage vergehen, aber sie sind zäh und alles zieht sich in die Länge. Alle Zeit der Welt hat man hier und das wird einem ab und an zum Verhängnis.

In der Visite wurde nichts neues besprochen. Außer das das Venlafaxin auf stolze 450mg erhöht wurde. Das Olanzapin wird vielleicht ganz abgesetzt. Aber das wird langsam geschehen, Schritt für Schritt.

Mit meiner Zimmerkollegin komme ich in letzter Zeit sehr gut zu Recht. Sie ist schon etwas älter und hat ähnliche Interessen wie ich. Zusammen redet man also über gute Literatur wie über den Autor Paulo Coelho, Esoterik, das Leben und übers Theater. Auch wenn manche nicht daran glauben wollen (oder können), wir haben sogar zusammen gependelt und damit schwierige Entscheidungen gelöst. Das war eine ganz besondere Erfahrung.

Heute hatte ich wieder Gruppentherapie in der Skillgruppe. Über Skills habe ich in meinem Info-Beitrag zur Selbstverletzung bereits geschrieben. Da das aktuell wieder ein Problem ist, soll ich in der Gruppe erneut mitmachen. Auch bei meinen letzten Aufenthalten war ich Mitglied in den verschiedensten Skillgruppen. Auch in der KJP. Bisher habe ich aber noch immer nicht mein Mittel zum Zweck gefunden, um endlich den Kreislauf des Svv zu durch brechen.

Normal

Sometimes I pretend to be normal. But it gets boring. So I go back to being me.

Autor unbekannt

Wie normal man eigentlich ist, stellt man, wage ich zu behaupten, meistens im Vergleich. Ich lehne mich sogar soweit aus dem Fenster, dass ich sage, jeder kennt jemanden, der noch verrückter und damit meine ich unkonventioneller ist, als man selbst.

Auf Station ist es schwierig zu sagen, wer „gesünder“ und damit weniger verrückt ist als man selbst. Natürlich ist es bei einigen eindeutig, wo ihre Verrücktheit liegt. Sein es Wutausbrüche vor der Essensausgabe, Selbstgespräche auf dem Gang oder andere offensichtliche Verhaltensweisen.

Eines kann ich aber mit Sicherheit sagen: wir alle weichen irgendwo von der Allgemeinheit ab und sind irgendwo verrückt. Und das ist auch gut so.

I – Woche 2 – Psychiatrie

6:30 Uhr heißt es aufstehen, anziehen. Frühsport. Dann: Frühstück. Müde torkle ich auf meinen Platz zu den anderen Frauen, mein Tablett vor mir und die Augen halb geschlossen. Jeden Tag dasselbe Spiel, nur am Wochenende erlassen sie uns den Sport.

Wochenende auf Station bedeutet vor allem eins – warten. Warten, warten, warten. Bis es Essen gibt. Bis der Besuch kommt. Bis er wieder geht. Bis Nachtruhe ist. Am Wochenende ist man in diesem Menschenzoo gefangen, wenn man nicht alleine raus darf. So wie ich. Das einzig spannende was passiert sind die Fütterungen. Ansonsten gibt es nichts, was einen hält. Mit dem Besuch, der die Monotonie unterbricht, darf ich hinaus gehen. Es tut gut das Wetter zu spüren, Hitze, Kälte, Regen. Einfach wieder etwas freier zu sein. Ins Café zu gehen. Den Menschenzoo zu verlassen.

Dann fängt die Woche wieder an. Montags ist Visite. Die Ärztin ist nicht da, sodass die Psychologin und der Pfleger die Visite veranstalten. Es wird kurz gefragt. Wie geht’s Ihnen? Haben Sie noch Fragen? Mein Ziel benennt die Psychologin direkt: das ich zu den Therapien gehe.

Wir reden für fünf Minuten. Darauf wartet man den ganzen Tag.

Handwerk bzw. Ergotherapie vertreibt die Langweile. Ich webe wieder ein Sitzkissen. Auch hier wird gefragt, wie es mir geht.

Ich weiß nicht genau, antworte ich. Ich weiß es einfach nicht.

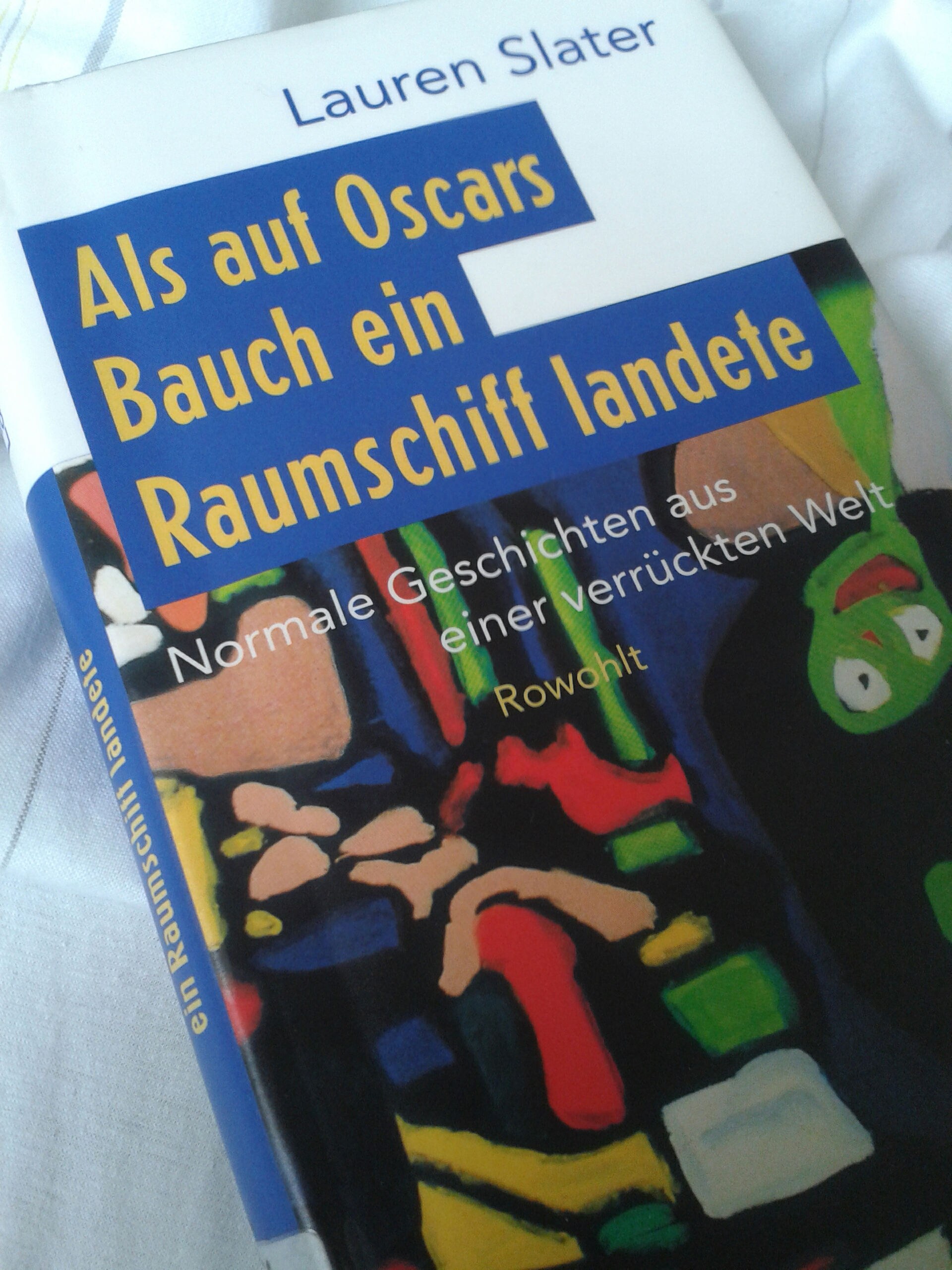

„Als auf Oscars Bauch ein Raumschiff landete“ von Lauren Slater

Psychische Gesundheit heißt nicht, die Schmerzen verschwinden zu lassen.

Seite 181

Ich habe das Buch ganz zufällig in der Krankenhaus-Bibliothek gefunden. Beim rumstöbern im Psychologie-Abteil stand es umringt von „Ich haße dich – verlass mich nicht“ und anderen Büchern über psychische Erkrankungen. Der Titel klang interessant, sodass ich das Buch letztendlich mitnahm.

Die Psychologin Lauren Slater beschreibt in sechs Kapiteln ihre Erfahrungen mit Schizophrenenen, Borderlinern und Depressiven. Mit poetischer Sprache zeigt sie auf, wie sie die Arbeit mit ihren Patienten gestaltet, geht dabei auf unerwartete Situationen ein und letztendlich klärt sie auf, was dem Patienten letztendlich gefehlt hat. Dabei kommt immer wieder zum Vorschein, dass sie selbst psychisch krank war (Anorexie und Borderline) und es dennoch geschafft hat, ihren Doktortitel zu erreichen.

Ein Buch, das Hoffnung schenkt. Das aufzeigt, dass man trotz Erkrankung stabil und gesund werden kann. Das man einfach immer weiter machen soll..

II – Woche 1 – Psychiatrie

Die Tagen vergehen so schnell in letzter Zeit, dass ich nicht mitbekomme, welchen Tag wir haben oder wie lange ich schon auf Station bin.

Die Depression hat mich wieder voll im Griff, ich bin eigentlich nur am schlafen und im Bett liegen. Einerseits weiß ich, dass das nicht gut ist. Andererseits habe ich noch keinen Therapieplan, kann de facto also noch keine Therapien machen. Das bringt mich natürlich in eine Zwickmühle. Ich kann nur hoffen, das der Plan so schnell wie möglich fertig ist und ich nicht weiterhin warten muss.

Mir fällt das Denken und Reden schwer…die Konzentration ist auch nicht so gut, geschweige denn die innere Ruhe. Ich kann noch nicht sagen ob es mir besser geht oder ob das psychotische besser geworden ist. Ich bin immer noch in meinem Kopf gefangen.

Das Wochenende werde ich hoffentlich Besuch bekommen. Raus darf ich nicht alleine und Ausgang nach hause habe ich auch keinen. Aber irgendwie wird das schon.

I – Woche 1 – Psychiatrie

Ich konnte nicht schlafen. Ständig wachte ich auf, um dann zu sehen das es noch viele lange Stunden sind, bis ich aufstehen muss. Dennoch schaffte ich es, die Zeit durch zu stehen, ohne in Angst zu verfallen. Um sieben Uhr klingelte dann mein Wecker, der mir eindringlich deutlich machte, das es nun an der Zeit ist. Schnell verrichtete ich meine übrig gebliebenen Arbeiten, zog mich an, fütterte meine Mädels und dann war es soweit. Noch einmal atmete ich tief aus. Laura, meiner Schwester, hinterließ ich meine Schlüssel.

Aufgeregt lief ich zur Bahn, die mich zum Krankenhaus führen sollte. Angekommen, ging ich zuerst in die PIA,wo eine Schwester auf mich wartete. Sie gab mir den Einweisungsschein und wünschte mir alles Gute. Damit ging es dann auf Station. Der Abwechslung halber auf eine mir unbekannte, die zweite offene Station des Hauses. Ich mußte noch in die Anmeldung und meine Personalien bestätigen und aufnehmen lassen. Dann hieß es erstmal – warten.

Etliche Untersuchungen später sollte ich noch kurz zur Visite gehen. Mir wurden nur die üblichen Fragen gestellt und der Oberarzt, der mich von der geschlossenen und andren offenen Station kannte, stellte mich dem Kollegium vor.

Danach hätte ich zur Blutabnahme gemusst. Das war ein Kampf. Die Schwester weigerte sich erst, das Blut an meinen verletzten und vernarbten Armen zu stauen. Also verband sie erst alles um dann zu merken, dass sie die Vene nicht traf. Sie war mir irgendwie böse und meinte schnippisch: „Sie haben wohl gestern schon selbst Blut abgenommen.“ Was soll man dazu sagen.

Den Rest des Tages schlief ich in meinem Zimmer. Meine Mitpatientin ist ca. 45 Jahre alt, recht ruhig und lässt mich weitesgehend in Ruhe. Aber ich habe das Gefühl, das sie mich nicht mag.

Nachmittags hatte ich dann noch das Aufnahmegespräch mit der Ärztin. Sie hatte damals schon die Aufnahme auf der Station 82 getan. Ich erinnerte mich das sie damals ziemlich unfreundlich war. Das Gespräch heute ging allerdings. An den Medikamenten änderte sie nichts. Danach versuchte auch sie, mir Blut abzunehmen. Fünf Einstichlöcher später und mithilfe eines Femulanten schaffte sie es dann, das benötigte Blut zu ziehen.

Der restliche Nachmittag wird recht ruhig werden. Später kommt noch André vorbei. Ansonsten werde ich versuchen mich auszuruhen.

Vorbereitungen

Morgen heißt es wieder Krankenhaus Friedrichstadt, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Guten Tag. Wie geht es Ihnen. Wie fühlen Sie sich. Was machen die Stimmen. Sehen Sie noch Schatten.

Ich habe insgesamt schon vier Klinik-Tagebücher. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie war es Pflicht, Tagebuch zu schreiben. Abends wurde geschrieben und danach musste man das Tagebuch abgeben. Am nächsten Tag wurde der Eintrag dann vom betreuenden Psychologen gelesen und beantwortet. Was anfangs gewöhnungsbedürftig war, war bald Bestandteil des Alltags in der Klinik. Die Antworten waren Teil der Behandlung und ich fand sie meistens hilfreich.

Auch wenn ich nun keine Antworten mehr bekomme, ist Tagebuch schreiben in der Klinik zu einem Ritual geworden. Bei diesem Aufenthalt werde ich Tagebuch Nummer fünf von insgesamt drei Aufenthalten anfangen.

Was in der Klinik noch für mich essentiell ist – Musik. Ob man seine Ruhe vor Mitpatienten braucht, Ablenkung sucht oder einfach die Langeweile vertreiben möchte. Musik hat mir in der Klinik immer die Möglichkeit gegeben für kurze Zeit aus der Situation zu fliehen. Bei meiner Mitpatientin H. habe ich es genutzt, um ihr ständiges Gerede nicht mehr hören zu müssen…nicht gerade die feine, englische Art, aber reiner Selbstschutz vor Triggering.

Ansonsten werden heute die restlichen Sachen wie Klamotten, Handtücher und Pflegeprodukte gepackt.

Ich bin wirklich aufgeregt vor dem erneuten Aufenthalt. Andererseits merke ich wieder, dass es so nicht weiter geht. Das es immer schlimmer wird. Ich liege tagsüber wieder die meiste Zeit im Bett und werde durch Geräusche und Stimmen abgelenkt. Vor allem die Ängste sind wieder schlimm. Aber deswegen gehe ich ja wieder zurück. Weil es so vorerst das Beste ist. Und wahrscheinlich der einzige Weg, die Medikamention und die Restsymptome schnellstmöglich zu behandeln.

Nachtwach

Der Mond ist meine Sonne

Die Nacht ist mein Tag

Ich weiß ich bin – ein Gefangener meiner selbst

Nach Ignis Fatuu „Wolfszeit“

Ich liege, wie so oft in letzter Zeit, wach. Meine Augen öffnen und schließen sich. Ich seufze. Dann drehe ich mich auf die Seite. Es wird unbequem. Ich drehe mich wieder zurück.

So geht das Nacht für Nacht. Kaum bin ich eingeschlafen, wache ich schon wieder auf. Kaum ist ein Alptraum zu Ende beginnt der nächste. Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende.

Und auch mit meinen Kräften. Denn wenn man tagelang, wochenlang kaum oder schlecht schläft leiden Körper und Seele. Es ist ein Teufelskreis. Man kann nicht schlafen, weil man psychotisch ist und wird psychotisch weil man kaum schläft. Verrückte Welt.

Heimatstimmung

Um sechs Uhr sind wir, das heißt ich und meine Schwester Laura, aufgestanden um unseren Zug Richtung Hof zu schaffen. Ich war, wie meistens, ziemlich aufgeregt, dass wir den Zug nicht schaffen könnten. Zum Glück ist Laura in diesem Punkt sehr viel ruhiger als ich es bin, weswegen wir den Zug zwar schafften, aber keine übermäßige Zeit des Wartens verschwendet haben. Auch das Fahren im Zug fällt mir nicht leicht, weil ich ständiger Angst ausgesetzt bin. Ich habe Angst, dass mein Studententicket nicht gilt und ich schwarz fahre, das ich es vergessen habe, das ich einfach von dem Kontrolleur vor die Tür gesetzt werde und Strafe bezahlen muss. Zum Glück ist mir das noch nie passiert. Und es wird mir wahrscheinlich auch nie geschehen, da ich immer ein Ticket kaufe oder mich zumindest versichere, dass mein Studentenausweis dabei ist. Rational gesehen ist sowas immer einfach. Und es ist an sich auch keine „große“ oder schlimme, bedrohliche Angst. Aber es ist Angst, sie ist da, sie schränkt mich ein und verunsichert mich enorm. Auch wenn ich, wenn ich außerhalb der Situation bin, rational darauf blicken und sagen kann: „Mhm, eigentlich kann dir nichts passieren. Du hast immer ein Ticket, du bist außerdem nicht allein, es ist alles in Ordnung.“ Es ist so viel einfacher, das im Nachhinein zu sagen. Nur sieht die Realität anders aus.

Dennoch habe ich es heute wieder geschafft, Zug zu fahren. Ich war sogar so entspannt (oder auch so müde) das ich im Zug schlafen konnte, was sonst unmöglich für mich ist.

Zu Hause angekommen, abgeholt von meinem Vater in Glauchau, wo ich einst zur Schule gegangen bin, wurde ich prompt von meinem Liebling Yogi, unserer Katze begrüßt. Sie war in Folgschaft eines liebestollen Katers, der ihr Avancen gemacht hat.

Es ging mir heute nicht allzu gut, aber dennoch bedeutend besser als die letzten Tage. Ich konnte mich sogar aufraffen, einen Spaziergang mit einem ehemaligen Klassenkameraden und guten Freund zu unternehmen. An dieser Stelle noch einmal danke dafür. Wir redeten, während wir unsere Heimat, den Mülsengrund, der eine so vertraute Schönheit inne hat, betrachten konnten. Mir tat es wirklich gut. Das wandern gehört mittlerweile auch zu einem meiner Hobbys. Vor allem, wenn man nicht alleine, sondern mit Freunden und Bekannten unterwegs ist, ist es schön. Und es befreit. Es befreit den Kopf von zu vielen negativen Gedanken, lenkt den Blick aufs Positive und man kann dabei ein wenig mit sich selbst ins Reine kommen.

Man weiß nicht, was man an der Heimat hat, bis man in die Ferne kommt.

…sagt ein deutsches Sprichwort. Und so ist es auch. Das habe ich erst durch meinen Umzug nach Dresden erfahren dürfen.